8月26日(水)5、6校時、第3回課題探究がありました。1年生から3年生の生徒が異学年合同で16のコースに分かれ、探究活動に取り組みました。

今回は、3つのコースの活動について紹介します。

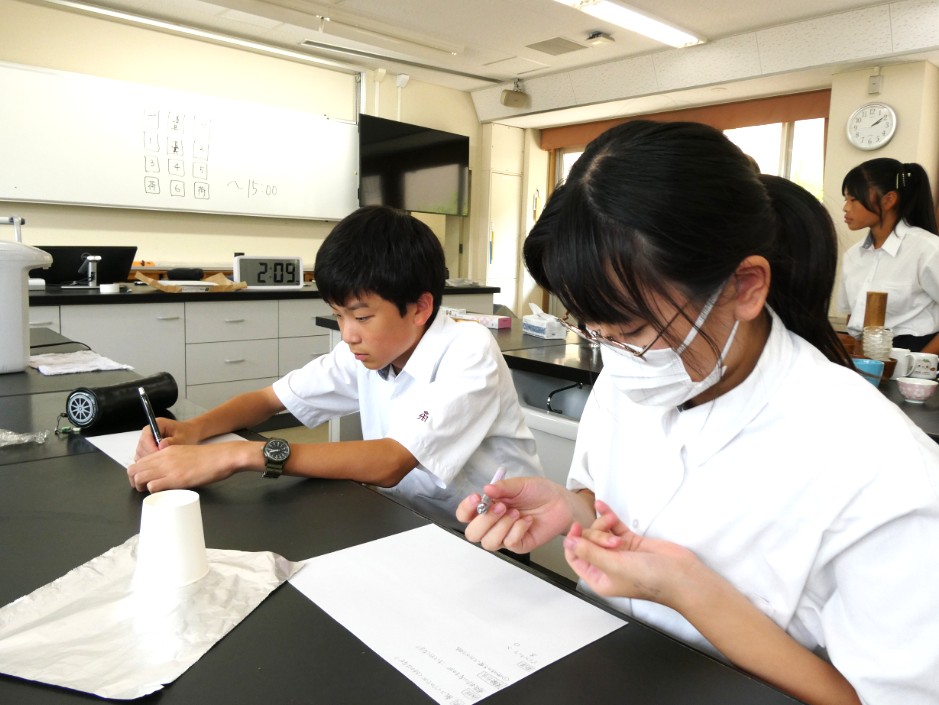

「ぼくらの自由研究コース」(身の回りの不思議や疑問について、「観察」「実験」を通して課題解決に取り組むコース)では、本学名誉教授である村上忠幸先生がゲストティーチャーとして、「紙コップの不思議」をテーマに、授業をファシリテートしてくださいました。

熱湯を入れた紙コップを机の上に置くと、机の表面にはコップの丸い底の形の「曇り」ができます。なぜ、このようなことが起きたのかを探るのか今回の「なぞ解き」です。このなぞを解くための方法は……、決まったものはありません。自分たちで考えるのです!

生徒たちは、紙コップ以外のアルミ製の器や木製のお椀、ガラスコップ、プラスチックカップなど、色々な容器にお湯を入れて試したり、また、サランラップやビニール袋で容器を覆ったり、下にアルミホイルや紙を敷いたり、直接お湯をビニール袋に入れてみたり…。80分間、試行錯誤しながら、仮説を立て、検証実験をし、仮説を絞り込んでいきました。

既有の知識を活用させるだけでなく、「問題の発見→探索・観察→推論→実験・観察→検証」という科学的な問題解決への「探究のプロセス」を、生徒たちは夢中になりながら経験していました。

“探究で大事なのは、「タフに思考し続ける力」“という村上教授の言葉に、みんな大きくうなずいていました。

また、「日本文化と和の心コース」(茶道や生け花などの体験活動を通して、日本文化の「心」について考えるコース)では、香道の「聞香」(もんこう)を体験しました。「聞香」とは、香木の香りを鼻から吸い込み、鑑賞し、香りを愉しむ遊びです。今回は、3~4人のグループで、5種類の味を指す「五味」(甘(あまい)、酸(すっぱい)、辛(からい)、鹹(塩からい)、苦(にがい))を言い当てたり、その季節や想起される場所などを考えたりしました。

古典の中にも「香」に関する貴族の日常生活のくだりや遊びがよく出てきますが、実際に体験することを通して、その世界を味わい、いにしえの人々の「心」を想像することができました。

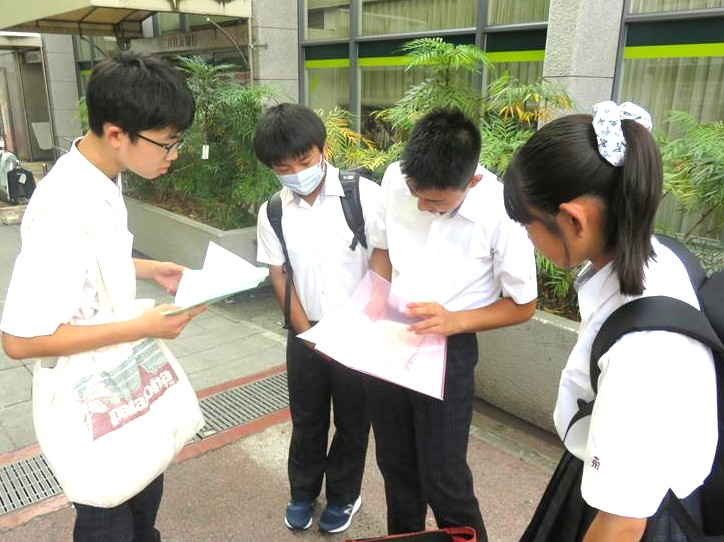

そして、「半径1キロ探究コース」(学校から半径1キロの地域をフィールドワークしながら、問いを見つけ、地域の「?」を解決するコース)では、実際に地域を自分たちの足で歩き、確かめながら、問いの「タネ」を探しに行きました。次回、集めた「タネ」から探究していくための「問い」を立てます。

これから生徒たちの探究活動が本格化していきます。一人一人がどのようなことに疑問をもち、どのようなプロセスでそれを解決しようとするのか、また、どんな壁にぶちあたり、それをどう乗り越えていくのか。教員もワクワクしながら、その様子を温かく見守り、支援していきたいと思います。