4月24日(木)午後、附属桃山小学校の6年生を対象に、オープンスクールを開催しました。

生徒会本部役員とボランティア生徒70余名が、全体説明会や体験授業のサポート、案内などを担いました。

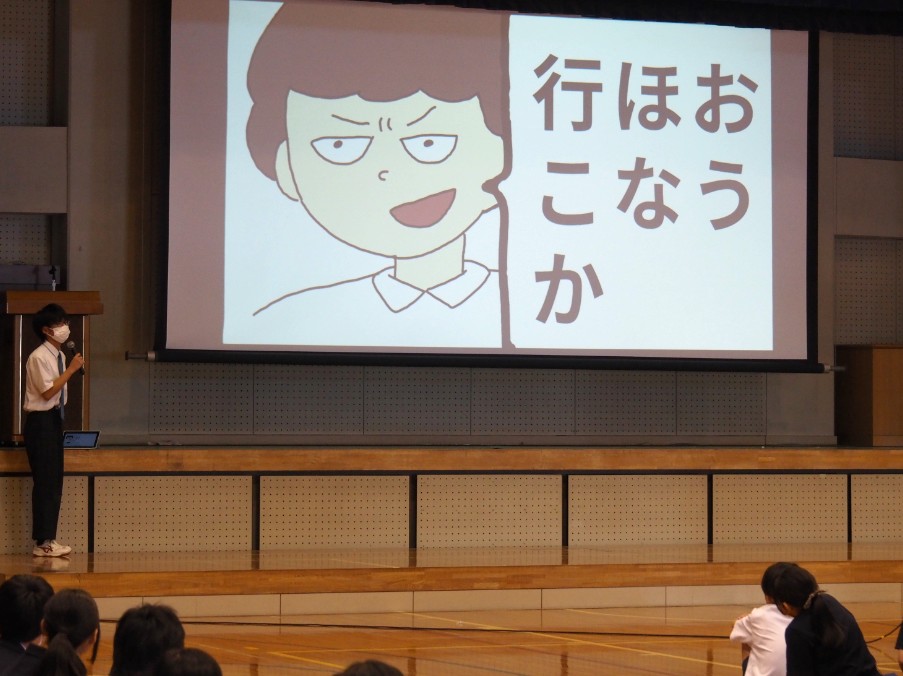

初めに、体育館アリーナで生徒会本部から、google スライドを使って本校の紹介をしました。「中学校の授業」「特別教室」「生徒会活動」「ファッションショー」「部活動」「桃中あるある」「桃中の七不思議」「桃中クイズ」など、小学生は歓声をあげながら、身を乗り出して聞いていました。これらの企画は生徒会本部の生徒たちが、3月からこの日のために準備していたものです。下の写真にもあるように、生徒たちが主体的に司会進行、小学生の整列や移動指示、機器の操作などをしていました。全体説明会の最後には、おみやげとして、本校のパンフレットと校名入りクリアファイルがプレゼントされました。

次に、国語科、社会科、数学科、理科、英語科に分かれて体験授業をしました。ボランティアの生徒がプラカードをもって教室まで誘導したり、校内の案内をしたりしました。授業では、普段本校でしている小グループになり、中学生がサポーターもしくはファシリテーターの役割を務めました。

各教科では、次のようなことに小学生がチャレンジしました。

国語科では、「ことばあつめ」で、「こ」から始まる言葉を集めたり、文と文とをつなぐいろいろな「接続詞」を考えました。中学生は、実際に使用している教科書や資料集を見せながら、小学生に普段の学習の様子を語っていました。

社会科では、誰もが普段使っている「お金」について、「なぜ1枚の紙が1万円の価値をもつのか」という問いについて考えました。元々物と物を交換していたのが、金銀、紙への「貨幣制度」に変化してきました。このような歴史的な側面と、経済(公民)の視点からお金についてとらえました。

数学科では、「一刀切り」をしました。「一刀切り」とは、1枚の紙に描かれた直線で囲まれた図形を紙を折ってハサミで1回切るだけで、図形を正確に切り取ることができるという和算の一つです。図形の各頂点から、隣接する線分に垂線を下ろし、その垂線と線分の交点を折り目として、紙を折ります。実際に手で作業することで、「角の二等分線」や「垂線」との関係についての理解や、「数学的な見方・考え方」を促す学習活動です。

理科では、「「フ―」と「ハー」の違いは?」という問いについて、「自由探究」しました。「自由探究」とは、自分たちで「問い」の「答え」を明らかにするために、試行錯誤しながら実験し、仮説を立てて答えを導き出すという学習活動です。

英語科では、中学生と自己紹介し合ったり、単語のビンゴゲームをしたりしながら、英語でのコミュニケーションの楽しさを体感しました。

どの授業でも小学生が「問い」や課題に対して、中学生と時間が経つのを忘れて、楽しく取り組んでいる姿が見られました。

中学生にとっても、小学生にプレゼンテーションをしたり、サポートをしたりすることを通して、優しい気持ちをもったり、自分の学びの捉え直しができたのではないでしょうか。

小学生、中学生双方にとって、互恵性のあるオープンスクールとなりました。