4月8日(火)、第79回入学式を挙行しました。昨年度から附属高等学校と併設型中高一貫校となり、今年度はその2期生となります。新入生100名が希望を胸に、本校の門をくぐりました。

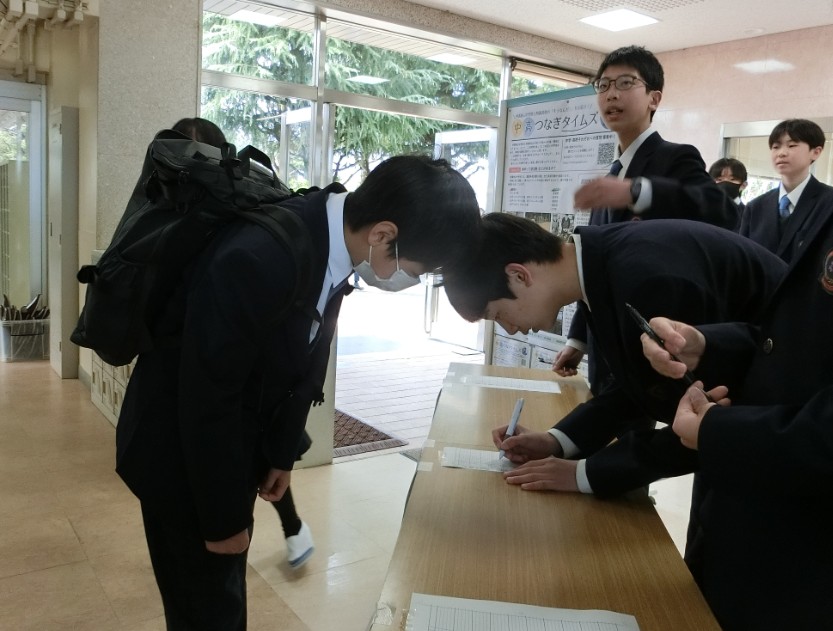

新入生の受付では、在校生が親切に名札渡しやクラスへの案内をしてくれました。

式では、入学認証の呼名で大きな声で返事をしたり、来賓の祝辞に真剣に耳を傾けたりする姿が見受けられ、さすがは附属生と思わせるような立派な態度でした。

祝辞については、学校長、来賓として本学学長、育友会会長様から次のようなお言葉をいただきました。

学校長からは、中学校生活では将来に生きる基盤を作るために、日々の生活を大切にすること、そのために、教育者である森信三の名言である「時を守り、場を清め、礼を正す」を引き合いに出し、説諭しました。

本学学長からは、小学校と中学校との学びの違いについて、中学校では「目に見えないものを解き明かしていくこと」が肝要であるとして、理科の「物質の性質」や数学の「関数」を例にご示唆いただきました。

育友会会長様からは、「ごみをまたぐな」という言葉をいただきました。ごみが自分の行く道に落ちていれば拾ってゴミ箱に捨てる。これはごみだけでなく、ごみを色々なものに置き替えて、例えば直面している問題を先延ばしにせず、対応し、次につなげるということをお教えいただきました。

いずれも新入生だけでなく、在校生、教職員の心にも深く刻まれる言葉でした。

そして、新入生代表の「宣誓」では、多くの参列者の前で落ち着いて中学校生活への抱負と謝意をしっかりと伝えることができました。また、本校では入学式や卒業式で生徒代表が読み上げる挨拶文は、奉書紙に毛筆などで浄書します。今年度も丹念に書いてきてくれました。

また、在校生代表から「歓迎の辞」が読み上げられ、流暢な英語でアインシュタインの言葉を引用するなど、新入生の不安な気持ちを優しく包むような挨拶でした。

式後の学活では、各教室で担任から学校生活についての説明や年度当初の提出物、当面の予定について話を聞きました。

学活後は、体育館で入学記念のクラス写真を、仲間と保護者の方にもお入りいただき撮影しました。生徒も保護者も満開の桜の花のように、皆顔がほころび、とても嬉しそうな様子でした。

今日から始まる附属桃山中学校での生活。式に参列した2,3年生と教職員一同、皆さんの中学校生活を全力で支えていきます。

今日から始まる335人の附属桃山中学校での新たな船出に、皆様どうか応援をよろしくお願い致します。

【新入生 宣誓】

春風が心地よく、日差しが柔らかく感じられる季節となりました。

本日、私たち新入生100名は、京都教育大学附属桃山中学校に入学します。このような晴れやかな日に、新たな学校生活を迎えられることを嬉しく思います。

本日この場にお集まりいただきました先生方や皆様、私たち新入生を温かく迎えていただき、心より感謝申し上げます。

附属桃山中学校では「豊かな感性」「輝く個性」「広がる共生」が学校目標となっています。

まず、感性を磨くことで、身の回りの美しさや仲間の気持ちに気づくことができます。自然に触れ、芸術や文学を楽しみながら、豊かな心を育んでいきたいです。

次に個性を大切にすることは、自分のことを表現するだけでなく、仲間の良さを認めることにもつながります。私は絵を描くことが好きで、友達に「素敵だね」と言ってもらえたことがとても嬉しかったことを覚えています。互いの得意なことを尊重し合いながら、成長していきたいと思います。

そして最後に共生とは、違いを受け入れながら共に成長することです。授業や行事、部活動を通じて仲間と協力し、支え合える関係を築いていきます。

新入生一同、これからの3年間で多くのことを学び、互いに高め合いながら成長していくことを誓います。先生方や先輩方には色々とお世話になることと思いますが、ご指導をいただきながら、精一杯努力していきます。どうぞよろしくお願いいたします。

【在校生 歓迎の辞】

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。ようこそ京都教育大学附属桃山中学校へ。

在校生一同、この日を心待ちにしていました。今朝、真新しい制服に身を包み、本校へ足を踏み入れたとき、どんなことを感じましたか?これから始まる中学校生活に胸を踊らせながらも、未知の世界への不安を感じたのではないでしょうか。

でも、心配はいりません。本校には、皆さんの不安を吹き飛ばす、良いところがたくさんあります!

今日はそれらの中でも特に魅力的な、3つのことをお伝えしたいと思います。

1つ目の良いところは、特色ある授業が受けられることです。本校には、「課題探究」と「生き方探究」という探究活動があります。「課題探究」では、日本文化やグローバルな課題といった20個ほどのコースに分かれ、生徒自身が設定した課題にグループで取り組みます。教室での議論だけでなく、時には学校の外に出て、調査や体験をすることもあります。また「生き方探究」では、様々な職業についておられる講師の方をお招きし、働くことの喜びや苦労、その方の生き方についてお話いただきます。多様な人生を知ることで、自分の将来について具体的にイメージを膨らませることができます。

2つ目の良いところは、学年の壁をほとんど感じないことです。例えば、先ほど紹介した「課題探究」や「生き方探究」は学年の枠を取り払った少人数のグループで活動します。学年に関係なく自由に自分の意見を述べ合い、切磋琢磨できます。また、体育祭では、全学年一緒に取り組む競技や、応援合戦があります。学年を超えて力を合わせたり、応援歌や振り付けを自分たちで決めたりすることで、全学年一丸(いちがん)となって大会を盛り上げます。部活動においても、先輩と後輩の関係がよく、日々楽しく活動しています。

3つ目の良いところは、何事も生徒の主体性が尊重されることです。例えば、今年度の生徒会では、中高つなぎタイムズという新聞を一から企画し、附属高校の執行部と連携して発行を始めました。この新聞は、僕たちの「附属高校をもっと知りたい」「僕たちの学校のことをもっと知ってほしい」という思いから実現したものです。本校の先生方は、いつも生徒の「やりたい!」という気持ちを大切にし、実現に向けて協力してくださいます。

これから皆さんは、このような魅力あふれる学校で3年間を過ごします。どうですか。不安よりもワクワクが大きくなってきましたか。皆さんの中学校生活がより充実したものになるよう、最後にみなさんに、こんな言葉を贈ります。

Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree,

it will live its whole life believing that it is stupid.

これは、アルバート・アインシュタインが残した言葉です。直訳すると、「人は誰しも天才だ。しかし、木登りの能力で、魚を見たら、魚は一生自分がダメなやつだと思い込んで生きることになるだろう。」という意味です。人間も一人ひとり違った存在です。それぞれにその人だけの性格があり、その人だけの好きなことや大事なことがあります。故に、すべての人を同じものさしではかることはできません。「その人らしさ」をそのまま認め合うことが大切なのです。僕もこの学校でいろんな人に出会い、様々な活動に一緒に取り組んできました。お互いに「違い」を尊重し合い、それぞれが自分らしい力を発揮できたとき、一人ではできないような、よりよいものが出来上がることを知りました。

皆さんもこれからの中学校生活で、たくさんの人に出会うでしょう。時には、相手と自分を比べ、劣等感を抱いたり、うらやましく思ったりするかもしれません。また、自分との違いに戸惑ったり悩んだりするかもしれません。しかし、違いがあることは「当たり前」のことなのです。だからこそ、おもしろいのです。今日入学された皆さん一人ひとりに「あなたらしさ」があります。誰かの決めたものさしで自分や相手を測らず、ぜひ、「違い」を楽しんでみてください。そうすれば、きっと実りある中学校生活を送ることができるはずです。そして、僕たちと一緒に、誰もが自分らしく輝ける素晴らしい学校をつくっていきましょう。