4月28日(月)5、6校時、2年生が「化学変化と原子・分子」の単元で「炭酸水素ナトリウムの熱分解」について学習しました。

導入は、生徒が大好きなクッキーとホットケーキを焼いている写真。クッキーにはないけれど、ホットケーキにあるものは?表面の「ぶつぶつとした穴」。なぜ、ホットケーキだけ表面に穴があくのか?

ホットケーキには、小麦粉、卵、牛乳、砂糖、ベーキングパウダー(重曹)が材料として使われています。さぁ、何の成分がこの「穴」に関係しているのでしょうか?

この「ヒミツ」に迫るため、生徒たちはまず、「自分の考え」を表出し、小グループで交流しました。

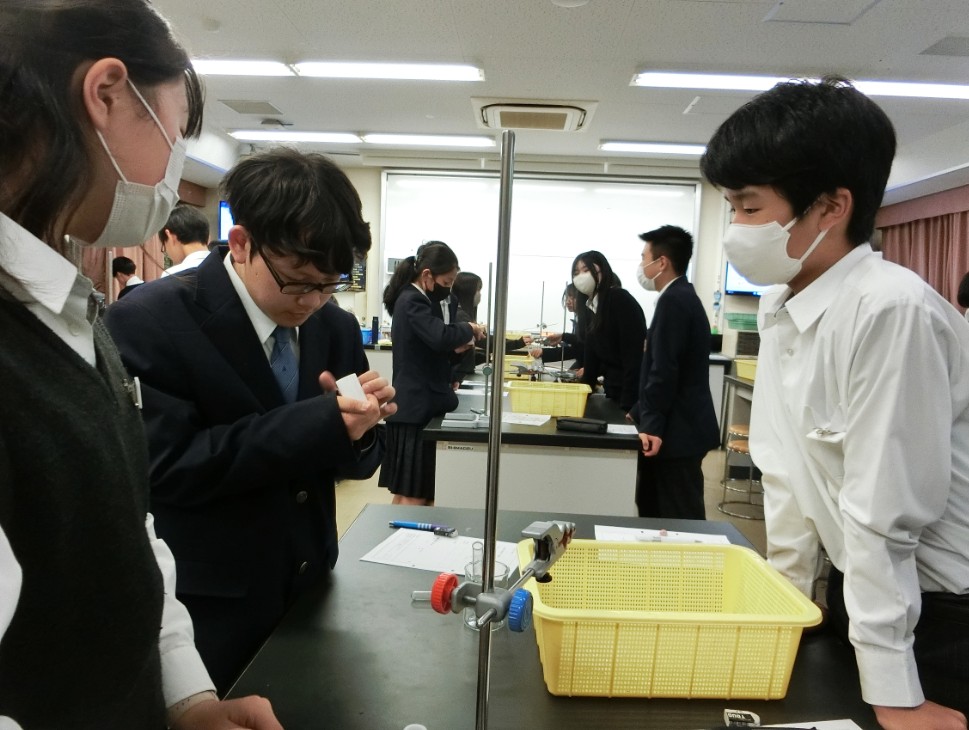

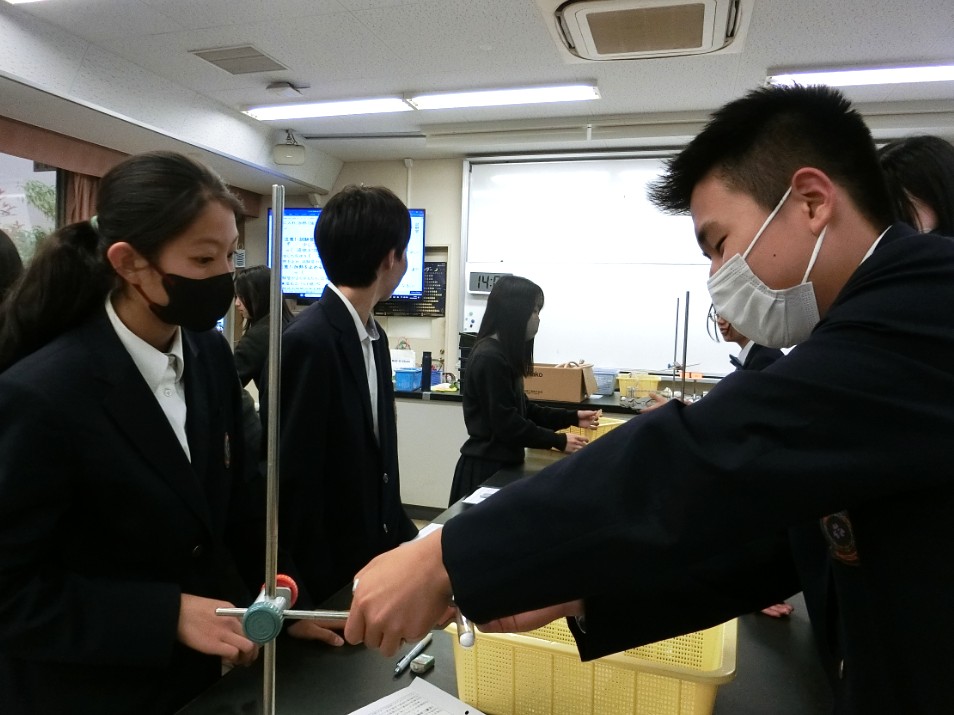

そして、「ヒミツ」を解き明かすための実験をしました。

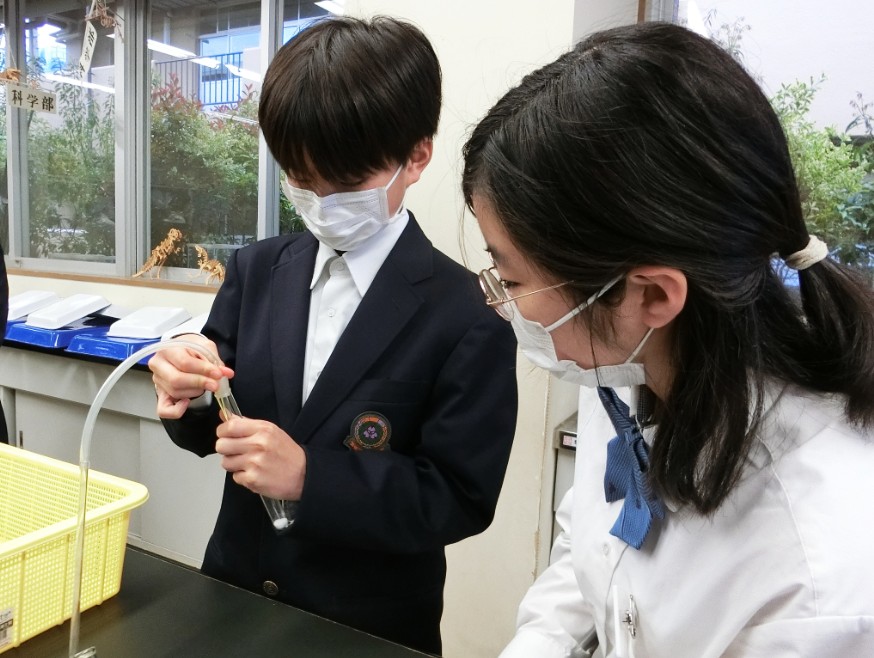

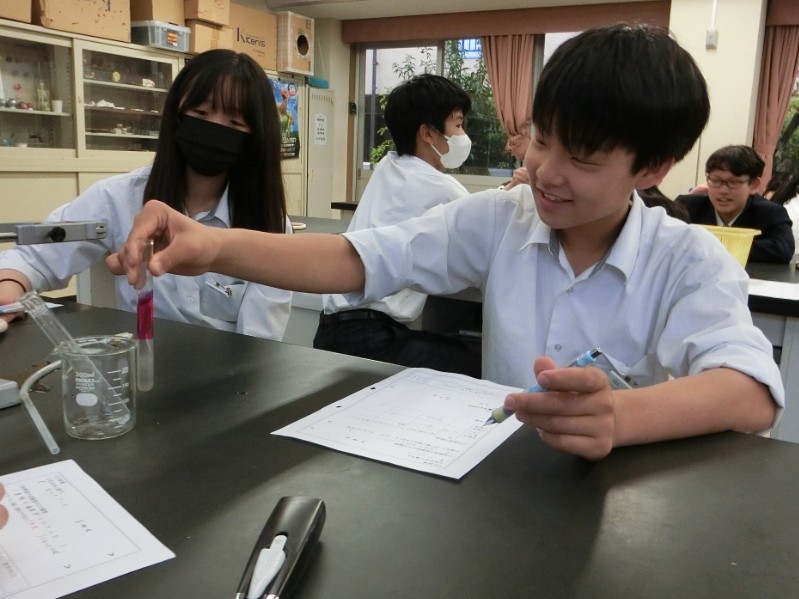

「炭酸水素ナトリウム」を試験管に入れ、各グループで写真のような装置を組み立てました。次に試験管をガスバーナーで加熱して、発生した気体を石灰水の入った試験管に集めました。そして、はじめの「炭酸水素ナトリウム」と「加熱後の試験管内の物質」について、水への溶け方、フェノールフタレイン溶液を加えたときの色の変化について、違いを確認しました。

石灰水の入った水は、白く濁りました。また、加熱した試験管の口付近についた液体に、塩化コバルト紙をつけると赤色に変化しました。「加熱後の試験管に残った物質」は、はじめの「炭酸水素ナトリウム」より水に溶けやすく、フェノールフタレイン溶液を加えると濃いピンク色になりました。

この実験から、炭酸水素ナトリウムを熱分解すると、「水」と「二酸化炭素」と「炭酸ナトリウム」に変化することがわかりました。

そして、ホットケーキを焼くときに、表面に穴があくのは、ベーキングパウダー(重曹)が熱分解して二酸化炭素を出すから、と謎を解き明かしました。

熱分解で発生する気体や液体、物質が何なのか、目で見るだけでは判断できません。それらをどのように検証し、考察するのか。今回は、同定の実験を少し省略しましたが、生徒は仮説を立て、実験を通して検証することの面白さを味わったようでした。